| 下余市運上屋 | |||||

| はじめに | |||||

| 石狩管内の古建築物を綴ってきた、本稿も今回は、支部事業の見学会に参加して、見て来た建物について書きます。見学会初日に遅れたために、小樽駅前地区市街地再開発事業の見学は、できなかったが、嬉しくも、下余市運上家を見学することができました。 | |||||

| 運上家 | |||||

| 運上屋とはについて説明をしよう。 | |||||

| 徳川幕藩体制下、最北の松前藩では、米の収穫が零であった。従って藩士達は、”場所”を藩主からもらった。場所というのは、他の藩で言えば、米の収穫できる領地=知行地をもらうのであるが、米の穫れない松前藩では、その代りに場所一水産物が獲れる海辺の土地をもらい水産物などを得、それを換金して、収入としていた。初めは、藩士が直接行なっていたのであろうが、やはり武家の商法、商人に請負わせた方がほるかに楽であった。こうした場所請負制は、享保年間(1700年代初め)には、確立していたとされている。 | |||||

| 場所請負人が設置、建築した建物が、運上家(屋)である。運上屋の業務は場所の請負金を、場所持ちの武士に払うだけではなく、対アイヌ政策の出先機関でもあり、駅逓などの諸業務も負わされていた。 | |||||

| 話が横道にそれるが、日本海側に多く存在する番屋とは、この運上星の出先機関が語源であろうとも言われている。 | |||||

| 運上屋の数については、年代によっても異なるが、全部で80を超える数であったようである。しかし現存する運上星は、下余市運上家と古平運上屋の二つの遺構であるという。 | |||||

| 後者については、規模も小さく、建築時からの改変も著しいものであるという。 | |||||

| 北海道の開拓の上でも、場所請負いというこの制度は見逃せないものであり、そういう意味でも大切にしたい建物である。 | |||||

| 下余市運上家 | |||||

|

|||||

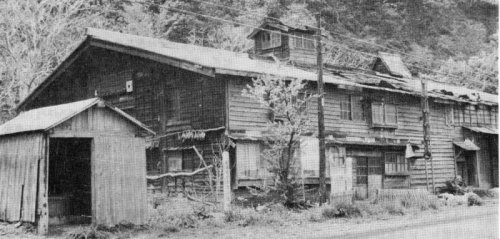

| 正しくは、ヨイチ場所下ヨイチ運上家というべきか。私がこの建物を、上述のような建物と知ったのは中学の頃であっただろうか、しかし、掲載の写真は昭和48年に撮ったものである。 | |||||

| 今回の見学会に参加した方々には、建物が一寸違って見えると思われよう。それは、この建物が文化財として保存される可きものであり、新築の時からは年も経て、住人の使い勝手で建物が変り、それをまた新築の時点に、できるだけ復元されているためである。 | |||||

| 余市には、上下二場所があって、余市川の古平側を下場所、小樽側を上場所としていた。 | |||||

| 本題の下余市運上屋は、当然「下場所」になる。 下余市運上屋の歴史について見てみよう。 | |||||

| 天明年間 | 松前の商人、柏屋藤野喜兵衛、運上屋を設置。 | ||||

| 嘉永6年 | 松前の商人、竹屋林長佐衛門、運上屋を建築する。 | ||||

| 同一敷地内には、漸次建物が増えたと思われ役宅、倉庫、労務者住宅、船倉、網倉など20 数棟が、建ちならんでいたという。 | |||||

| 明治24年 | 修理の際に、間口36.9メートル、奥行15.3メートルを、間口28.8メートルに縮めたという。 以後、修復まで続く |

||||

| 昭和31年7月20日 | 余市町有形文化財に指定 | ||||

| 以下、見学会パンフレット“重要文化財旧下ヨイチ運上家保存修理事業経過もを掲載しよう。 | |||||

| ◎国指定年月日 | |||||

| (1)建造物 | 昭和46年12月28日 | ||||

| 重要文化財旧下ヨイチ運上家 | |||||

| (2)敷 地 | 昭和48年 7月31日 | ||||

| 史跡旧下ヨイチ運上家 | |||||

| ◎保存修理経過 | |||||

| 昭和46年度 | 余市町、建物を持ち主の、中村スエ、今野美枝両氏から買い上げる。 | ||||

| 昭和49年度 | 敷地を史跡として、一部2,383.52平米を、建物復元敷として買い上げる。 | ||||

| 昭和50年度 | 建物の応急補修工事実施。 | ||||

| 昭和51年度 | 解体工事着手 | ||||

| 起工式 | 昭和51年7月27日 | ||||

| 設計監理 | 財団法人文化財建造物保存技術協会 | ||||

| 請負人 | 株式会社高橋組 | ||||

| 昭和52年度 | 材料補修木工事 | ||||

| 昭和53年度 | 本体組立工事 | ||||

| 屋根工事 | |||||

| 防災工事 | 53年~54年 2年計画、別途工事で着手の計画 | ||||

| 敷地買い上げ事業 | 前面道路から、海側約1,332.42㎡を買い上げる。 | ||||

| 昭和54年度 | 建具工事、壁工事、12月完成予定 | ||||

| ◎建物規模 | |||||

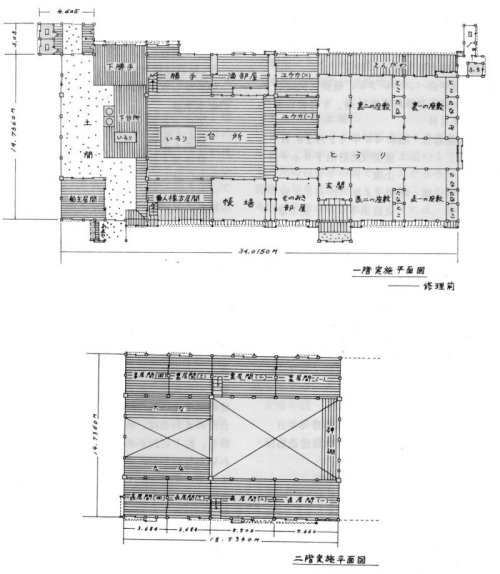

| 解体当時は、間口15間、奥行8間であったが、嘉永6年当時は、間口22間、奥行8間半、長柾 石置屋根であることが、あきらかにはなったが復元のための細部資料はない。 | |||||

| 道教育庁、文化 庁との協議により、細部が明確である資料に基いて、間口19間、奥行8間半、面積は延べで704. 56㎡(213.5.坪)の長柾石置屋根に復元することにした。 | |||||

| ◎総事業費 | |||||

| 本体工事費 | 191,500千円 | ||||

| 防災工事費 | 19,750千円 | ||||

| 敷地買上費 | 24,158千円 | ||||

| 計 | 235,408千円 | ||||

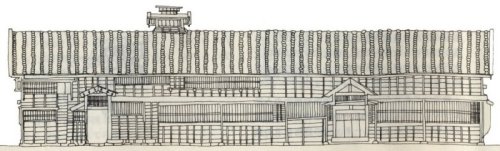

| 同じく、見学会パンフレットの中の平面図、立面図も掲載しよう。平面図下側が海である。 | |||||

| 現在は、棟と海岸線が平行になっているが、建築時には直角であった。明治24年、海岸線に沿って道路が設けられた時、建物も現在のように90度回転したという。建築時と現在とで規模の違うのはこの時によるといわれる。 | |||||

| 建物左半分は台所、土間、右半分は座敷であり、旅館の用途であったのであろう。土間は、表から裏まで通り抜けることができ、現在する多くの漁家や、駅逓などにも見られるもので、建物の用途のもつ特色の一つでもあろう。 | |||||

| 土間台所のまわりは、帳場、番人稼方居間、酒部屋勝手、船主居間があり、台所、下台所にそれぞれいろりがあり、下台所にはかまどが設けられている。 | |||||

| 見学時、土間の三和土の本物を見せてあげるといわれ、復元された三和土に降りてみたが、悲しいかな本物の三和土を、良く知らない私にとっては、「あっ、これは、内地の建物の土間にもあったなあ」程度。 | |||||

| 同行の同業者の一人には「金があれば、やれなくもない‥‥」文化財の一面を語ることばであった。 | |||||

| 右半分は座敷部分であるが、物置部屋は納戸の用途であろう、しかし、ユウカとはどのような用途の空間であろうか。私の持っている用語辞典には載っていない。ユカ=床の訛で床板の部屋の意味であろうか。なお、左半分の上部には2階があり、中央部分吹抜け、両側部分のみに居間が並ぶ。 | |||||

| また復元のこの工事では二つの事を教えられた。 | |||||

| 一つは、妻壁に打ち付けられた小巾の板、これは現在の建物より棟が低く、建物は続いていたという資料ということであった。 | |||||

| もう一つは、解体補修の材料一本一本に、「昭和53年度修補」の焼印が押されていたこと、これもこの建物が、歴史の資料であるため、後世に残すためであるという。 | |||||

平面図 平面図 |

|||||

|

|

||||

| 修復前 | 修復後 | ||||